Ich treffe mich mit Dr. Peter Zoller im Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Er ist vielfach ausgezeichneter Physiker in der Grundlagenforschung zur Quantenmechanik und ihren Anwendungen. Auf ihn gehen bahnbrechende Vorschläge zur Entwicklung von Quantensystemen für neuartige Informationsverarbeitungsaufgaben zurück. Peter ist Angehöriger der Pfarre St. Nikolaus und hat mit seiner Frau Hanni einen Stammplatz bei unseren Sonntagsgottesdiensten.

Peter, ich habe von Quantenphysik keine Vorstellung! - Gibt es Erfahrungen im Alltag, die mir als Laien einen Zugang zur Bedeutung der Quantenphysik erschließen?

Peter, ich habe von Quantenphysik keine Vorstellung! - Gibt es Erfahrungen im Alltag, die mir als Laien einen Zugang zur Bedeutung der Quantenphysik erschließen?Da gibt es viele! Ein Beispiel ist der Laserscanner an der Kasse im Supermarkt. Die Lasertechnik ist auf Quanteneffekte zurückzuführen, die man in den 60iger Jahren in der Quantenphysik entdeckt und erforscht hat. Dass der Laser heute so eingesetzt wird, davon hatten die Forscher damals keine Vorstellung. Und ich glaube, ähnlich wird es mit unseren aktuellen Forschungsergebnissen sein. Wir wissen nicht, wie sie in Zukunft Anwendung finden. Der Einsatz der Lasertechnik ist beispielhaft für die sogenannte erste Quantenrevolution und jetzt stehen wir vor der zweiten: Aussagen der Quantenphysik, die dem normalen Menschenverstand widersprechen, werden mit Experimenten bestätigt und finden Anwendungen, die wir nicht erwartet haben: Zum Beispiel kann man mit Hilfe der Quantenkryptografie Daten absolut sicher vor Lauschern übertragen. Durch Quantenforschung aufgedeckte Naturgesetze garantieren Anwendungen, dass Kommunikation zukünftig absolut abhörsicher stattfinden kann – konkret wenn es beispielsweise um den Schutz von Bankgeheimnissen geht. Auch lassen sich auf dieser Forschung aufbauend Sensoren entwickeln, die unsere Messtechnik revolutionieren. Und weil man auf eine so große Zahl von Kommastellen genau messen kann, liegt es auf der Hand, wieder auf neue Phänomene zu stoßen und neue Naturgesetze zu entdecken. Das bekanntes Beispiel für eine Anwendung der sogenannten zweiten Quantenrevolution ist der Quantencomputer, den wir hier im Institut am Entwickeln sind – und wir stehen ganz am Anfang, aber am Ende wird diese Entwicklung wahrscheinlich eine Bedeutung für unglaublich viele haben.

Künstler frage ich, woher sie ihre Inspiration nehmen. Gibt es das bei Naturwissenschaftlern auch?

Künstler frage ich, woher sie ihre Inspiration nehmen. Gibt es das bei Naturwissenschaftlern auch?Ja, auch sie leben maßgeblich von ihrer Kreativität. Viele von den Studierenden, die die beste Prüfung machen, weil sie am fleißigsten gelernt haben, werden nicht unbedingt die Besten in der Forschung. Hier beruht 20 % auf harter Arbeit, 80 % auf Kreativität. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die die besten Mathematiker sind und die gesamte Literatur in ihrem Fach kennen, aber nicht die entscheidenden Fragen stellen. Die richtigen Fragen zu stellen, ist wichtiger als darauf Antworten zu finden. Gerade im Kontext der Quantenphysik erleben wir das. Du redest mit jemandem und mit einem Mal reflektierst du das Gleiche in einem anderen Kontext, prompt folgt eine Frage, und plötzlich siehst du, dass alles, was du an Forschung betrieben hast, von anderer Seite beleuchtet, einen tiefen Sinn ergibt und zum Beispiel auch eine Anwendungsmöglichkeit ergibt. Gerade auf dem Weg zum Quantencomputer war das der Fall. Wir hatten bereits alles in der Hand, nur war uns nicht bewusst, dass tatsächlich eine relevante Sache im Raume stand. Da kam jemand und stellte die entscheidende Frage – und dann sagt man: „Wow, ich hab´ die Antwort!" - Es ist wie bei Künstlern. Es gibt viele, die können technisch perfekt Kopien anderer Werke liefern, aber die Idee zu Neuem fehlt. Dieses Mehr an Kreativität zeichnet Künstler und analog dazu Forscher aus, die in ihrer Zunft wirklich etwas weiterbringen.

Für meinen Forschungsbereich kann ich sagen, es ist schon sehr erstaunlich, warum manche diese oder jene vollkommen verrückte Idee haben, an die zuerst keiner glaubt, sich am Ende aber doch als naturwissenschaftlich wahr beweisen lässt. Ich glaube, da spielt etwas anderes hinein, das absolut nicht begreifbar ist.

Ich verstehe Naturwissenschaft nicht im Ausschluss von Religion. Umgekehrt ist es nicht Aufgabe der Religion, Naturgesetze in Frage zu stellen. Das Erstaunliche ist für mich, dass wir Naturwissenschaft doch nur deshalb betreiben können, weil es Naturgesetze gibt, also eine übergeordnete Ordnung in der Natur vorhanden ist. Überhaupt ist die Existenz von Naturgesetzen höchst bemerkenswert! Es wäre ein großer Fehler, wegen religiöser Anschauung naturwissenschaftliche Methoden der Erforschung und Experimente in Frage zu stellen. Natürlich bringen Anwendungen unserer Experimente Fragestellungen mit sich, deren Klärung nicht uns obliegt - so bei ethischen Fragen. Ich sehe Naturwissenschaft und Religion nicht in Konkurrenz zu einander, vielmehr gibt es Berührungspunkte. Für Religion verbindet sich die Frage nach der höheren Ordnung mit der Frage nach Gott, für Naturwissenschaft verbindet sie sich mit der Existenz und Erforschung von Naturgesetzen. Ich glaube, unverhofftes Staunen und klares Wissen über das eigne Nicht-Wissen ist in der Naturwissenschaft genauso beheimatet wie in der Religion.

Für dich ist es spannend, dass es überhaupt Naturgesetze gibt.

Für dich ist es spannend, dass es überhaupt Naturgesetze gibt.Obwohl wir nur kleine Erdlinge sind, sind wir dennoch in der Lage, allgemein gültige Naturgesetze zu erkennen und zu formulieren. Aufgrund dieser physikalischen Erkenntnisse auf Erden können wir also auch Aussagen machen, die über unseren irdischen Kosmos hinaus Relevanz haben - zum Beispiel, dass es sogenannte „Schwarze Löcher" geben muss. Gleichzeitig stehen wir in unserer Forschung vor der Situation, dass sich manche unserer Theorien widersprechen und viele physikalische Phänomene einfach nicht vollständig verstanden sind. Auch in Zukunft werden wir hinter dem, was wir neu verstehen, wieder auf etwas stoßen, was wir nicht verstehen. Diese Erfahrung wird sich immer wiederholen. Das Anerkennen des eigenen Nicht-Wissens macht sehr bescheiden, und diese Bescheidenheit zeichnet gerade anerkannte Forscher aus.

Es gibt immer die Möglichkeit, neue Erkenntnisse und deren Anwendung zu missbrauchen. Ich denke an die Erfindung des Messers. Du kannst mit dem Messer die Tomate schneiden und mit dem gleichen Messer deinen Nachbarn töten. Ist der Mensch, der das Messer erfunden hat, deshalb eine gute oder schlechte Person? Hätte er sich entscheiden sollen, kein Messer zu erfinden, weil es missbräuchlich eingesetzt werden kann? - Uns ist sehr bewusst, dass unsere Erkenntnisse auch immer zum Schlechten missbraucht werden können. Doch die Verantwortung dafür tragen nicht wir. Erkenntnis lässt sich nicht unterdrücken, früher oder später stellt sie sich ein. Was aus ihr gemacht wird, ist die entscheidende Frage an die handelnde Person, an die Menschheit an sich.

Wir sind sehr vielem ausgesetzt, da gibt mir der Gottesdienst Seelenfrieden. Die Fragen, mit denen ich konfrontiert werde, sind am Ende fundamentale. Sie berühren immer, und man findet darauf schwer Antworten, selbst wenn man um sie ringt. Die Kirche bietet hier gewisse stabile Aussagen in einer nicht alltäglichen Art und Weise.

Ich glaube, es ist entscheidend, in der Glaubensweitergabe Freiheit walten zu lassen. Man soll die eigenen Kinder nicht missionieren, sondern mit dem konfrontieren, was man selbst glaubt. Letztlich treffen die Kinder ihre eigene Entscheidung. Das müssen Eltern akzeptieren, selbst wenn es nicht gefällt.

Wie geht's dir mit der Kirche?

Wie geht's dir mit der Kirche?Was mich sehr beeindruckt, ist ihr soziales Engagement! Ich denke zum Beispiel an Michael Landau, den Direktor der Caritas Österreich, und wie sein Lebensweg ihn in diese Funktion geführt hat, wie sich die Caritas auch in seiner Person auf die Seite der Schwachen stellt. Der sozialen Kälte trotzend steht Kirche hier für handfeste Hilfe.

Fundamental stören mich die Missbrauchsskandale, wie es dazu kam, und die Art und Weise der Aufarbeitung. Das ist schändlich und untergräbt enorm die Glaubwürdigkeit der Kirche. Ich kenne eine Reihe von Leuten, die deshalb zu ihr als Institution auf Distanz gehen, während Kirche eigentlich durch ihr soziales Engagement für sie relevant wäre.

Max Planck fällt mir ein. Er hat sich mit Glaube und Forschung auseinandergesetzt, Aufsätze dazu geschrieben und Vorträge gehalten. Seine Kinder hat er religiös erzogen. Sein Sohn Erwin gehört zum Kreis, die das Hitlerattentat vom 20. Juli 1944 zu verantworten hatten und hingerichtet wurde. Auch Werner Heisenberg kommt mir in den Sinn. Ihm wird der Spruch zugeschrieben: „Der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott!" - Natürlich gab und gibt es nicht wenige Naturwissenschaftler, die überzeugte Atheisten sind wie zum Beispiel Paul Dirac. Mit ihnen über diese Themen zu reden oder einfach zuzuhören, wäre sehr interessant. Sie zählen heute zu den „Heiligen" der Naturwissenschaft. Josef Ratzinger hat über das Verhältnis von Glaube und Forschung geschrieben und sich intensiv damit auseinandergesetzt. Nicht unbedingt in einer Weise, wo ich mich persönlich wiederfinde, aber doch so, dass es über den Volksglauben hinausgeht, und er Fragen stellt und Antworten versucht, die an Naturwissenschaft anschließen.

Danke, Peter, für das so aufschlussreiche Interview mit dir an einem für mich ganz ungewöhnlichen Ort!

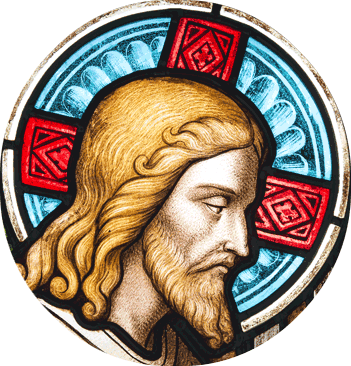

Die Pfarrkirche St. Nikolaus nimmt als bedeutendstes Denkmal neugotischer Kirchenarchitektur in Tirol eine dominante Stellung für das Stadtbild ein. Der Bau erfolgte 1881 nach Plänen von Friedrich von Schmidt im neugotischen Stil und wurde 1885 geweiht.

Bereits im Jahre 1313 stand an dieser Stelle eine Kapelle.

Das Patrozinium feiern wir am 6. Dezember.

Hier finden Sie alles, was in unserer Pfarrgemeinde auf den ersten Blick verborgen ist.